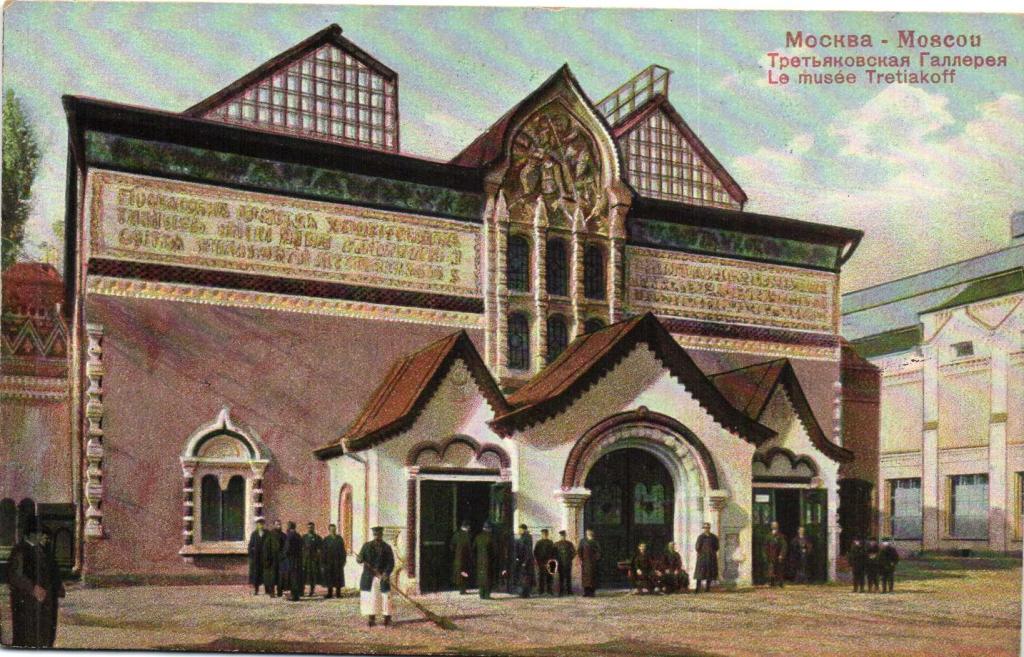

Главная достопримечательность Замосквонечья - "Третьяковка". И, хотя официально галерея носила имя братьев Третьяковых, Павла и Сергея, это, безусловно, детище одного Павла Михайловича, одного из самобытнейших жителей нашего города.

Третьяков с детских лет ненавидел торжественное и парадное. Доходило до крайности - у него была своя маленькая комната, темная и без единого окна. Маленький Паша очень любил эту комнату, при первой же возможности уединялся в ней, сильно сердился, если его кто-нибудь тревожил. Шумные игры, детские балы и яркие игрушки - все это не для него.

В один прекрасный день Паша решился на протест. Когда семейство собиралось на сокольническое гулянье, он спрятался под лестницей - очень уж не хотелось ездить в разукрашенной карете, в новеньком, неудобном, но зато нарядном сюртучке и кланяться глазеющей на этот выезд публике.

Мальчика долго искали и в конце концов нашли. Но Паша не сдавался. Он посмотрел на гневное лицо отца и произнес:

- Разрешите, батюшка, дома остаться. Не хочу, чтоб меня напоказ, словно медведя возили. Не могу я.

Павлу, разумеется, велели собираться на гулянья. Но идея создать свой собственный мир, спокойный, искренний, без показушных ритуалов навсегда запала в душу Третьякову.

Третьяков с юных лет отличался упорством. В 1852 году, когда молодой человек в первый раз поехал в Петербург, он сразу же купил 14 билетов на спектакли. Но случилось непредвиденное - скончался герцог Лейхтенбергский, и из-за траура театры не работали 4 дня. Дома его ждали дела, но ведь нельзя бросать намеченное! Он пишет своей матери (к тому времени отец скончался): "Я имею странный характер, и если что предположу, - стараюсь исполнять... Я целый год собирался сюда. Что же касается до делов торговых, есть кому и без меня работать, целых двое; а если что для меня накопилось, не беспокойтесь, все сделаю".

До середины девятнадцатого века в России создавались, выражаясь современным языком, только гламурные произведения - парадные портреты и роскошные пейзажи с дорогими, но какими-то ненатуральными дворцами. Жанровых сцен было немного, да и те, что появлялись выглядели нарочито и фальшиво. Ближе всего к реальной жизни был лубок, однако он не отражал реальность, а просто пародировал ее.

Но в Европе и в России происходят странные события. В Париже революция. Николай Первый издает свой манифест: "Россия, бастион Европы, не поддастся революционным влияниям". Создан секретный цензурный комитет. Арестованы петрашевцы. И на этом фоне - появление так называемой "натуральной школы" в живописи. Теперь художники начала обращать внимание на простую жизнь, происходящую вокруг.

Критик В. Стасов писал: "До начала 50-х годов нынешнего столетия русское искусство лениво купалось в потемках полного и слепого подражания и только с помощью Федотова впервые выглянуло в 1848 и 1849 гг. на вольный воздух".

С картинами Федотова Павел Михайлович знакомится в 1856 году. Будучи в Петербурге, Третьяков случайно попадает к Федору Ивановичу Прянишникову, и осматривает его коллекцию картин. Павел Михайлович был поражен. До этого он видел лишь случайные слащавые портреты и пейзажи, которыми купеческие жены украшали свои скромные гостиные, лубочные картинки и иконы. Но, бывают, оказывается, и другие сюжеты! Третьяков глаз не мог оторвать от картин Тропинина, Венецианова и, в первую очередь, конечно же, от "Сватовства майора" и "Свежего кавалера" Федотова.

Павел Михайлович хочет приобрести коллекцию. Прянишников не прочь, он даже называет цену - 70 тысяч рублей. К сожалению, этих денег у Третьякова нет.

Но Павел Михайлович не унывает. Из разговора с Прянишниковым он делает вывод: выгоднее покупать картины сразу же после их появления на свет. А ведь для него, для купца, выгода - далеко не последняя вещь. Он объезжает мастерские столичных художников, и в первой же из них, у Николая Шильдера видит картину "Искушение". На кровати лежит тяжело больная женщина. Рядом - молодая девушка и сваха, делающая ей явно непристойное, но денежное предложение. Девушка отказывается, но крепок ли ее отказ? Ведь от решения зависит здоровье, даже жизнь родной матери - судя по обстановке, лишних денег в доме нет. Целая драма, показанная на одном небольшом полотне!

Третьяков в шоке. Он совсем недавно познакомился с такой же юной бесприданницей, влюбился в нее со всем пылом двадцатичетырехлетнего мужчины! Но поздно - она уже замужем за недостойным ее человеком - картежником, пьяницей и грубияном. Все только потому, что он богат, а матери той девушки (Павел Михайлович ни разу в жизни никому не назовет ее настоящее имя) тоже были срочно нужны деньги на лекарства.

Павел Михайлович сразу же прекращает всякое общение с несчастной девушкой. Еще бы - ведь она другому отдана и будет век ему верна. Он никому, даже самым близким людям, ничего не говорит о ней - дабы не скомпрометировать несчастную.

И вдруг - картина Шильдера. Третьяков, не раздумывая покупает ее.

Затем еще одну, еще десяток. Везде - жизнь, как она есть. А по Москве и Петербургу между тем начали расползаться слухи. В глухом Замоскворечье появился чудак, который покупает картины "натуральной школы".

Художники сбивали цену, лишь бы приманить к себе диковинного покупателя. Тот же старался - торговался как мог. Многолетнее сидение за счетами и за конторскими книгами воспитало в нем жесткую деловую хватку. Художник Константин Трутовская в 1858 году писал Павлу Михайловичу по поводу картины "Хоровод в Курской губернии": "Цена была назначена ей в 1000 рублей, но Вам я готов уступить за 700 рублей".

И подобных писем собиратель получал немало.

Художники сразу же оценили по достоинству новое увлечение Третьякова. Понимали, что сверхприбылей у него нет, часто снижали цену, лишь бы поучаствовать в новом, многообещающем "проекте". Вряд ли они могли представить себе весь масштаб будущей галереи. Но прекрасно чувствовали: Третьяков - покупатель отнюдь не случайный. Подобного клиента надо "прикормить" и удержать.

Вряд ли они понимали, что глотают наживку, нанизанную на крючок. Павел Михайлович исподволь становился главным заказчиком, а значит, и человеком, определяющим моду. Моду странную и совершенно неожиданную. Он, к примеру, писал в 1857 году пейзажисту и портретисту Горавскому: "Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть - это дело художника".

И, спустя год - все тому же Горавскому: "Рассматривая ваши работы, я не делал никаких замечаний, слыша от Вас, что все безусловно хвалят Ваши работы, а "Старухой" даже восхищаются, и не делал потому, что не находил, чем особенно можно было восхищаться, но не доверяя себе, несмотря на приобретенную в последние годы порядочную опытность в делах искусства, я ждал... что именно скажет Иван Иванович Соколов, потому что я его считаю за самого прямого человека... В "Старухе" я против этой манеры, композиция плоха, вкусу нет... Высказывая все это, я рискую потерять Вашу дружбу, чего я никак не желал бы, истинно любя Вас; но я и никогда не льстил Вам, и откровенность у меня всегда на первом плане... Не доверяйтесь кружку друзей-приятелей и вкусу необразованной публики".

В художественном мире явно назревали перемены.

* * *

В 1860 году Павел Михайлович составил первое в своей жизни завещание. Со дня приобретения первой картины прошло всего 4 года, однако завещание выглядело так: "Капитал же сто пятьдесят тысяч р. серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи и прошу любезных братьев моих Сергея Михайловича и Владимира Дмитриевича и сестер моих Елизавету, Софью и Надежду непременно исполнить просьбу мою".

Тогда же Павел Третьяков начерно сформулировал законы, по которым должен жить этот "музеум": "Я полагал бы, во-первых, приобрести (я забыл упомянуть, что желал бы оставить национальную галерею, т. е. состоящую из картин русских художников) галерею Прянишникова Ф. И... К этой коллекции прибавить мои картины русских художников: Лагорио, Худякова, Лебедева, Штернберга, Шибуева, Соколова, Клодта, Саврасова, Горавского и еще какие будут... Для всей этой галереи пока нанять приличное помещение в хорошем и удобном месте города, отделать комнаты чисто, удобно для картин, но без малейшей роскоши".

То есть, это, во-первых, должен быть музей именно русской живописи, а во-вторых, ему чужд всякий пафос. Для обеспечения последнего условия Третьяков требует, чтобы руководил музеем попечительский совет, лишенный, во-первых, членов правительства, а во-вторых, чиновничества. Кроме того, был запрет принимать в дар от попечителей какие-либо денежные суммы - чтобы не было соблазна выдвигать в совет людей с посредственными вкусами, зато богатых.

В этом же завещании, помимо всего прочего, упоминались 8 тысяч. О них Третьяков сообщал: "Этот капитал и что вновь приобретется торговлей, прошу употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей". Павел Михайлович прекрасно отдавал себе отчет в том, что жизнь, изображенная на его картинах - отнюдь не выдуманная.

* * *

В 1862 году художник Пукирев оканчивает полотно "Неравный брак". Это была не простая картина, а иллюстрация к жизненной трагедии самого Пукирева. Дело в том, что он был до смерти влюблен в девушку, изображенную на полотне. Она отвечала взаимностью. Но ее родителям не нравился жених - пусть и талантливый, но бедный. Ее насильно выдают замуж за богатого и злобного старика.

Пукирев долго страдал и, чтобы выплеснуть куда-то свое горе написал момент венчания. Справа же изобразил себя - несчастного, отвергнутого жениха.

Не удивительно, что Третьяков купил эту картину - самое прямое воплощение реальной, жизненной трагедии. И, вероятно, если бы не собиратель, "Неравный брак" остался бы картиной совершенно неизвестной.

* * *

А между тем в России наступает политическая "оттепель". Новый император, Александр Второй, в сравнении со своим предшественником, был, конечно, либералом. Это, разумеется, сказалось на культурной жизни государства. Появляются "Народные русские сказки" Афанасьева, "Губернские очерки" Салтыкова-Щедрина, "Записки из Мертвого дома" Достоевского, гончаровский "Обломов". И событие в изобразительном искусстве - "Сельский крестный ход на Пасхе" художника Василия Перова, написанная в 1861 году. Глупые, пьяные физиономии, попик, едва стоящий на ногах, бесчувственные, повалившиеся на землю тела. Это, конечно, был вызов и официальной религии, и всему обществу.

Третьяков, не раздумывая, покупает картину и, больше того, выставляет в Петербурге, на постоянной выставке Общества поощрения художников.

Живописец В. Г. Худяков писал Павлу Михайловичу: "Слухи носятся, будто бы вам от св. Синода скоро сделают запрос: на каком основании вы покупаете такие безнравственные картины и выставляете публично? Картина ("Попы") была выставлена на Невском на постоянной выставке, откуда ее и скоро убрали, но все таки она подняла большой протест! И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловецкий".

Но Павел Михайлович, что называется, закусил удила.

Произведения "критического реализма", между тем, все более входили в моду. И, не в последнюю очередь, этому способствовал сам Третьяков, материально стимулирующий мастеров этого направления.

Даже своей внешностью Павел Михайлович как будто бы бросал вызов гламуру. В частности, художник Илья Репин так его описывал: "Приходит ко мне человек, очень скромный, в барашковой шубе и спрашивает: "Можно посмотреть?" Я удивился. Меня тогда никто не знал. Спрашиваю: "Откуда Вы?" - "Москвич". Но надо было видеть, как этот скромный, тихий человек стал рассматривать картины, этюды. Он впивался глазами в каждый из них... Только потом я узнал, что это был Павел Михайлович Третьяков".

Присоединялся к нему и режиссер Константин Станиславский: "Кто бы узнал знаменитого русского Медичи в конфузливой, робкой, высокой и худой фигуре, напоминавшей духовное лицо!"

Илья Остроухов, тоже собиратель, удивлялся: "Простой, скромный, до застенчивости человек с умными, вдумчивыми, удивительно добрыми глазами, всегда радушный, ясный, внимательный и участливый, всегда правдивый, просветленный непрерывным общением с искусством".

А купчиха Е. Дмитриева описывала случай: "Как-то мой муж ехал на извозчике по Мясницкой. Впереди он обратил внимание на кого-то, едущего на плохой лошадке и в стареньких санках с порыжелой полостью, вид кучера какой-то неказистый, а седока почти не было видно за большим поднятым воротником шубы - однако все встречные, и на хороших рысаках, с блестящей сбруей и толстыми нарядными кучерами, и просто прохожие, только увидя встречную скромную фигуру, усиленно все кланяются. Мужа это заинтересовало - кто же это, заслуживающий такого почета? Он попросил извозчика обогнать впереди едущего, и когда обогнали, муж мой оглянулся и с восхищением увидел Павла Михаиловича. Обеими руками он снял шапку и как можно низко поклонился Павлу Михаиловичу - великому создателю Третьяковской галереи. При его на редкость поразительной скромности тут виден был громадный почет и уважение всей Москвы".

А еще Павел Михайлович не ездил ни в купеческий клуб, ни в гости, даже сам не выходил к гостям. На обеденном столе у Третьякова никогда не ставили вина. Если же кто из гостей сильно упрашивал, Третьяков сразу же брал свои газеты, книги (он за столом, как правило, читал) и уходил в свой кабинет. Гость выпивал в одиночестве.

Разве что при строительстве нового здания галереи Третьяков, насквозь промерзший, позволял себе вместе с архитектором Каминским рюмку кюммеля пополам с померанцевой настойкой.

* * *

В 1865 году Павел Третьяков влюбился в Веру Николаевну Мамонтову. Он, по обыкновению, скрывал свои чувства и, если бы друзья не догадались и упорно бы не подводили Третьякова к мысли о свадьбе, он, скорее, всего так бы и закончил жизнь холостяком - в памяти у Павла Михайловича все еще жива была история с замужней девушкой. Однако и Верочка нравилась - в первую очередь, своей скромностью, искренностью, простотой. Натуральностью.

Но друзья поучаствовали в судьбе "архимандрита" (так они прозвали скромного и сдержанного коллекционера), и в скором времени он делает ей предложение. Звучит оно довольно странно: в страшном смущении Павел Михайлович вдруг произносит:

- Желаете ли вы жить с моею маменькой, или вам было бы приятнее, чтоб мы жили с вами одни?

И сам пугается того, что натворил. Однако, предложение принято, ведь Вера Николаевна давно уж влюблена в "архимандрита". Свадьбу играют в том же 1865 году.

Изменило ли супружество жизнь собирателя, его привычки и его досуги? По сути, нет. Он писал критику Владимиру Стасову: "Имею слишком мало времени для душевной жизни, но зато не знаю карт и клубов, гостей и пр.".

И был полностью прав. Действительно, Павел Михайлович не ездил ни в купеческий клуб, ни в гости, даже сам не выходил к гостям. При этом он никак не ограничивал "светскую жизнь" своей супруги.

* * *

А в Третьяковской галерее жизнь бурлит ключом. Разыгрываются самые настоящие, не нарисованные драмы. Барышни падают в обморок при виде затопленной камеры, в которой забыли княжну Тараканову. Сельский батюшка грозно ругается, глядя на перовский "Сельский ход". Подвыпивший купец рыдает перед "Бурей" Айвазовского - ему жалко, что корабль вот-вот потонет.

Разве подобное возможно в залах, увешанных гламурными "голландцами"?

В 1867 году Павел Михайлович купил картину Василия Перова "Тройка". А спустя некоторое время к Перову пришла мать мальчика, позировавшего для этой работы. Она объяснила, что сын ее умер, и попросила продать его портрет или хотя бы показать его. Перов отвел несчастную женщину в галерею. Та сразу увидела "Тройку", бросилась к ней и закричала: "Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!"

И упала без чувств.

Естественно, Перов написал для несчастной женщины копию портрета ее сына.

А между тем, либерализм все набирает обороты. Отмена крепостного права, выборность университетских профессоров, "Положение о губернских и уездных земских учреждениях", новая судебная реформа, наконец-то закрепившая "равенство всех перед законом". Не удивительно, что деятельность Третьякова получает одобрение от государственной структуры - Императорская Академия Художеств присваивает ему звание Почетного Вольного Общника. В 1868 году Третьяков получает депешу от вице-президента Академии художеств князя Григория Гагарина: "Милостивый государь Павел Михайлович! Покровительство, которое Вы постоянно оказываете нашим художникам приобретением их произведений, доказывает Вашу искреннюю любовь к художеству и желание дать средства к дальнейшему совершенствованию нашим отечественным талантам, побудило Совет Императорской Академии Художеств и Общее собрание постановлением... признать Вас, Милостивый Государь, Почетным Вольным Общником. Препровождая при сем Диплом... я от лица всей Академической семьи приношу Вам... искреннюю благодарность за Ваше участие к молодым художникам, оставаясь убежденным, что оно не ослабнет и в будущем".

Третьяков с радостью принял тот диплом и даже отдарился - передал академии свою коллекцию литографий с картин европейских мастеров, собранную по случаю во время путешествий по Европе.

Поддержка государства очень кстати - статус галереи ощутимо повышается.

Начинающий тогда еще художник Михаил Нестеров писал: "Каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галерею, а моей - тем более: ведь мой отец давно объявил мне, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я "готовый художник", пока моей картины не будет в галерее".

А добиться этого можно одним лишь способом - писать картины с "правдой жизни". Поскольку вкусы Третьякова были все такими же, как и в начале его собирательской карьеры. Он то и дело признавался: "Скажу вам откровенно, что я не желал бы венецианского вида, все уж очень надоели они".

Патриотизм Павла Михайловича доходил до крайности. Он, например, принципиально не приобретал картины Семирадского. Говорил: "Семирадский свою лучшую картину подарил городу Кракову. Значит, он считает себя у нас иностранцем. Как же я буду держать его в русской галерее?"

* * *

А в 1869 году Третьяков начал заказывать художникам портреты россиян, которых он лично считал самыми достойными для галереи. Первыми были заказаны портреты Писемского и Гончарова. Затем галерея пополнилась изображениями Герцена, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и прочих деятелей культуры. Принцип отбора тот же самый - в галерею входят, в основном, поборники критического реализма.

Павла Михайловича совершенно не интересовали ни архитектор Константин Тон, ни писательница Каролина Павлова, ни поэт Аполлон Майков. Эти, модные в то время, деятели русского искусства для него как будто бы и не существовали.

В 1869 году купец Василий Кокорев предложил Павлу Михайловичу приобрести его коллекцию. Третьяков же отказался покупать кокоревское собрание целиком, а приобрел только 9 картин. Среди отвергнутых были парадные, гламурные портреты работы Карла Брюллова, которые и составляли особую гордость Василия Кокорева.

В 1872 году собрание Третьякова превысило полторы тысячи работ. Зять Павла Михайловича, архитектор Каминский приступил к строительству нового здания, специально предназначенного для картинной галереи.

Влияние Третьякова на художников было огромным. Василий Переплетчиков писал в своих воспоминаниях: "Вот известный художник, уже седой в почтенном возрасте с развязной самоуверенной походкой "знаменитости" выходит из соседней комнаты. Походка его при виде Павла Михайловича делается чуть-чуть иной... Весь вид известного художника выражает в присутствии Павла Михайловича уважение, он... подтянулся. Это не то, что ему художник "потрафляет"... а так уважение к личности Павла Михайловича дает оттенок манерам художника помимо его воли".

А сам Третьяков, между тем, продолжал формировать свою коллекцию. Например, писал художнику Крамскому: "Вы знаете, меня очень заинтересовал ваш этюд мужика в... колпаке, между тем, я не изъявил желания приобрести его... дело в том, что когда я его там увидел, он мне показался странным, но может быть, именно это впечатление и должно быть, и оно придает еще большее значение произведению - свободен ли еще этот странный человек?

И получал ответное послание: "Мой этюд в простреленной шапке по замыслу должен был изображать один из тех типов (они есть в русском народе), которые много из социального и политического строя народной жизни понимают своим умом и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью".

То есть, речь идет, по сути, о портрете бунтаря, смутьяна. Но, не думая о собственной благонадежной репутации, Третьяков в 1875 году покупает картину Крамского "Полесовщик".

* * *

А либеральный курс правительства тем временем начинает давать свои негативные плоды. В Польше никак не догорит восстание. В Москве Сергей Нечаев создает тайное общество "Народная расправа". Появляются народнические кружки.

Власти, как могут, реагируют на это. Министру внутренних дел дано право запрещать любую публикацию в печати, на собственное усмотрение. Введена всеобщая воинская повинность. Реальные гимназии превращены в реальные училища, без права последующего поступления в университеты.

Дальше - больше. Появление "Земли и воли". Покушение Веры Засулич на столичного градоначальника Трепова. Некто Кравчинский убивает жандармского шефа Мезенцева. Убийство харьковского губернатора. Многочисленные покушения на Александра Второго. И, наконец, убийство императора. К власти приходит Александр Третий. Наступает жесточайшая реакция.

А Павел Третьяков в растерянности. Он купец, он собиратель, он не понимает, что вокруг творится. Рвутся бомбы, гибнет царь. А кто же виноват? Простой народ? Подросшие герои перовской "Тройки"? То есть, люди, чьи изображения заполняют его галерею? Может быть, он зря пропагандировал реалистическую школу? Может быть, гламур-то безобиднее для государства?

Павел Михайлович заказывает Репину портрет Каткова. Но в ответ получает весьма строгий ответ: "Портреты, находящиеся у Вас, представляют лиц, дорогих нации, ее лучших сынов, принесших положительную пользу своей бескорыстной деятельностью на пользу и процветание родной земли, веривших в ее лучшее будущее и боровшихся за эту идею... Какой же смысл поместить тут же портрет ретрограда, столь долго и с таким неукоснительным постоянством и наглой откровенностью набрасывавшегося на всякую светлую мысль, клеймившего позором всякое свободное слово".

Да, бомбы - это кошмарно. Но и ретроградство поощрять не стоит.

Но Третьяков настороже. Теперь он сам бросает Репину упрек: дескать, его картина "Крестный ход в Курской губернии" изображает карикатурных, нарочито некрасивых персонажей: "Мне кажется, было бы очень хорошо на месте бабы с футляром поместить прекрасную молодую девушку, которая бы несла этот футляр с верою и даже восторгом (не забудьте, что это прежний "ход", а и теперь еще есть глубоко верующие); вообще избегните всего карикатурного и проникните все фигуры верою, тогда это будет действительно глубоко русская картина!"

Репин отвечает: "Согласиться не могу. Это все устарелые теории и шаблоны. Для меня выше всего правда, посмотрите в толпу... много Вы встретите красивых лиц, да еще непременно, для вашего удовольствия, вылезших на первый план? И потом, посмотрите на картины Рембрандта и Веласкеса. Много ли вы насчитаете у них красавцев и красавиц?"

Впрочем, "Крестный ход" был уже куплен Третьяковым, и за гигантскую сумму - 10 000 рублей. Он не может отказаться от своих убеждений - искусство обязано быть не гламурным.

* * *

К счастью, рядом - верная, любимая и любящая Вера Михайловна. Будучи в деловых поездках, он скучает, пишет ей нежные письма: "Голубка моя Вера, можешь ли ты понять, как глубоко я благодарен Богу за то счастье, каким я пользуюсь четырнадцать лет, за то чудесное благополучие, каким я окружен, благополучие, заключающее в себе тебя и детей наших! Ты не можешь понять, потому что я мало говорю о том; я кажусь холодным и совсем не умею благодарить Бога, как следовало бы за такую великую милость! ".

Сама же Вера Николаевна писала в дневнике: "К нам приехал Павел Михайлович-папа... С ним наша жизнь оживилась, он был душой нашей семьи; читала я с ним "Братьев Карамазовых" Достоевского... Эти сочинения послужили мотивом для долгих бесед его со мной и сблизили нас еще на столько ступеней, что почувствовали еще большую любовь друг к другу. Я благословляю в памяти это путешествие, которое дало уяснить много вопросов в жизни".

Можно сказать с уверенностью, что в семейной жизни Третьякову повезло.

* * *

В 1885 году Павел Михайлович приобретает картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван". По личному представлению обер-прокурора Синода Победоносцева ее запрещено выставлять. Третьяков получает особое предписание - хранить картину в недоступном для посетителей месте.

В результате интерес к картине только лишь усилился. Тем более, что собиратель время от времени устраивал ее показы "для своих". Одна из московских "просвещенных" купчих. Маргарита Морозова вспоминала об этом: "Однажды, когда мы находились в галерее, Павел Михайлович подозвал нас и открыл простыню, покрывавшую картину, и показал нам ее. Мы онемели от ужаса: это был Иван Грозный, убивший сына, работы Репина. Впечатление было страшно сильное, но отталкивающее. Потом эту картину повесили в маленькой комнатке, прилегающей к большому залу, и перед ней положили персидский ковер, который был как бы продолжением ковра, изображенного на картине, и, казалось, сливался с ним. Казалось, что убитый сын Грозного лежал на полу комнаты, и мы с ужасом стремглав пробегали мимо, стараясь не смотреть на картину".

Уже после смерти коллекционера, в январе 1913 года в галерею пришел иконописец-старообрядец Абрам Балашов. Он выхватил из сапога острый нож и с криком "Довольно крови!" исполосовал полотно.

Впрочем, картину удалось отреставрировать. Окончание работ торжественно отпраздновали в ресторане "Прага". Присутствующих развлекал своим пением сам Федор Шаляпин.

* * *

Зимой 1886-1887 года скончался от скарлатины любимый сын Третьякова, Иван. Перед смертью он неожиданно пришел в сознание, увидел своего отца и произнес:

- Папочка, мы пойдем с тобой в субботу в церковь, и каждый день будем ходить.

Спустя некоторое время собиратель приобрел для галереи первые иконы. До этого он не интересовался церковной живописью и сам не был слишком набожным. Но фраза умирающего сына не могла забыться.

Казалось, Третьяков отходит от своих канонов. Его, случалось, упрекали даже близкие по духу передвижники. К примеру, в 1888 году он приобрел картину Валентина Серова "Девушка, освещенная солнцем". По этому поводу художник Владимир Маковский прямо на званном обеде сказал: "С каких пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галереи сифилис? Как можно назвать иначе появление у Вас такой, с позволения сказать, картины, как портрет девицы, освещенной солнцем".

Маковский счел "девицу" недостаточно гламурной.

Тем не менее, влияние Третьякова на художников только усиливалось. Михаил Нестеров описывал приобретение Третьяковым его "Пустынника": "Павел Михайлович приехал неожиданно... Помню, как сейчас, стук в дверь, мое "войдите"... На пороге показалась столь знакомая нам, художникам, фигура Павла Михайловича, в шубе с каракулевым воротником, с шапкой в руке. Обычные поцелуи, со щеки на щеку, вопросы о здоровье. Я знал, что Павел Михайлович не любитель говорить. Он прямо приступил к делу, к осмотру картины... Смотрел "Пустынника" долго, сидя, стоя, опять сидя, подходил, отходил, задавал несложные вопросы, делал замечания, всегда, кстати, умно, со знанием дела. Пробыл около часу... и неожиданно, вставая, спросил: "Не могу ли я уступить вещь для галереи?" - о, боже мой, могу ли уступить?! - каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галерею, а моей - тем более, ведь мой отец давно объявил мне, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я "готовый художник", пока моей картины не будет в галереи. А тут - "могу ли я уступить?""

Впрочем, впоследствии Нестеров, как и другие художники, будет дарить галереи свои произведения. И так же волноваться, примет ли Павел Михайлович тот дар. Тот же Нестеров писал своей сестре: "Дорогая Саша, сегодня утром послал письмо Третьякову и теперь с волнением жду от него ответа. Каков-то он будет? Очень жаль, если Третьяков под каким-либо предлогом уклонится от моего предложения, идущего от души, с единственной целью оставить свой труд любимому городу.

Лев Толстой однажды высказался по поводу отказа Третьякова приобрести в галерею картину Ге "Что есть истина": "Выйдет поразительная вещь: Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства живописи и собирали подряд все для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные... И когда прямо посреди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее".

У них были разные взгляды. И на искусство и на жизнь вообще.

* * *

В 1892 году скончался младший брат Павла Михайлова Сергей - общественный деятель (он одно время даже был городским головой), весельчак, человек легкого нрава и тоже немножечко коллекционер.

Сергей Михайлович тоже собирал картины, но отдавал предпочтение иностранным художникам. Зная, что брат Павел собирается передать свою картинную галерею в дар города, он тоже завещал свою коллекцию Москве. Но вышло так, что Сергей Михайлович умер до того, как Павел Михайлович осуществил свое намерение. Старший брат оказался в сложном положении. Взять картины себе? Это значит, нарушить последнюю волю покойного. Передавать городу одно собрание младшего брата? Нецелесообразно, даже глупо, ведь оно насчитывает всего-навсего 75 иностранных картин и несколько случайных полотен русских мастеров.

Третьяков принимает решение: незамедлительно передать в дар Москве собственное собрание, присоединив к нему коллекцию Сергея Михайловича.

Третьяков пишет критику Стасову: "Чтобы сделать возможным утверждение завещания, я должен буду теперь же передать в дар городу мою часть дома и собрание русской живописи, разумеется, с условием пожизненного пользования квартирой и заведывания учреждением".

И 15 августа 1893 года торжественно открылась "Городская художественная галерея Павла и Сергея Третьяковых". Всем, конечно, было ясно: галерея - исключительно заслуга брата старшего. Но ведь Сергей Михайлович не только пожертвовал свое собрание - он еще и завещал на пополнение галереи проценты с капитала в 100 000 рублей. Кроме того, Павлу Михайловичу хотелось увековечить имя своего безвременно ушедшего и горячо любимого брата. В результате на вывеске значились сразу два имени.

Город восхищался щедростью Павла Михайловича. Появился даже стихотворный панегирик:

Московские купцы, деловики-магнаты, Они картин коллекции свои - Шедевры русской школы, дом-палаты И капитал Москве в дар принесли.

А тот же Стасов возмущался: "Городская. что за городская!.. Нет, нет, нет, Ваша чудесная Галерея есть русская народная, государственная... национальная галерея. Город тут не при чем!!!"

* * *

Передав коллекцию Москве, Павел Михайлович не только не упростил свое положение, а наоборот, усугубил его. Ведь если раньше он имел возможность ориентироваться только на свой личный вкус, то теперь такой возможности не стало. Теперь Третьяков вынужден действовать в интересах некого абстрактного русского искусства. А кто ж его знает, какое оно, это самое искусство? И в галереи стали появляться те полотна, которые ранее оставляли Третьякова равнодушным - гламурные портреты Кипренеского и Рокотова, гламурный жанр Брюллова. Да и новые работы, например, "Богатыри" Виктора Васнецова явно отдавали "глянцем".

Третьяков все более разочаровывался в современной живописи. В феврале 1897 года, после осмотра петербургской выставки, он написал: "Очень плохая. От передвижной ожидаю мало отрадного".

В том же году, побывав на Международной выставке, сказал о русском разделе: "Мало интересно".

Незадолго до смерти Третьяков сделал приписку к завещанию: "Нахожу не полезным и не желательным для дела, чтобы Художественная Галерея пополнялась художественными предметами после моей смерти, так как собрание и так уже очень велико и еще может увеличиться, почему для обозрения может сделаться утомительным, да и характер собрания может измениться".

Но было поздно. Галерея больше не принадлежала Третьякову.

* * *

В декабре 1898 года Павел Михайлович скончался. Последние его слова были такими:

- Берегите галерею и будьте все здоровы.

С этого момента началась жизнь "Третьяковки" без Павла Михайловича. Уже в 1900 году совет Третьяковской галереи приобрел у фон Мекка васнецовскую "Аленушку", ранее отвергнутую Третьяковым. А когда в 1913 году директором и попечителем стал Игорь Грабарь, был взят твердый курс на гламур. Не удивительно - ведь в умах интеллигенции буйствовал так называемый "серебряный век".

Михаил Нестеров писал в 1916 году философу Василию Васильевичу Розанову: "Они, отстаивая своих ставленников, забыли старика Третьякова. Он молчит там в могиле, значит ли это то, что мы, его современники, должны безмолвствовать? Здесь готовится в ответ на наше "стариковское" заявление - заявление теперешних этих собирательных Грабарей. Они сулят, когда явится "Сверх-Грабарь", повыкидать из собранного Третьяковым все то, что не по вкусу им, что они считают ниже своей магазинной - мюнхенской "культуры". Грозятся подменить культуру Третьякова - этого благородного умницы-самородка - своей культурой "красных фраков", бутоньерок в петлицах и всяческих "премьер"".

Но упреки Нестерова не были услышаны.