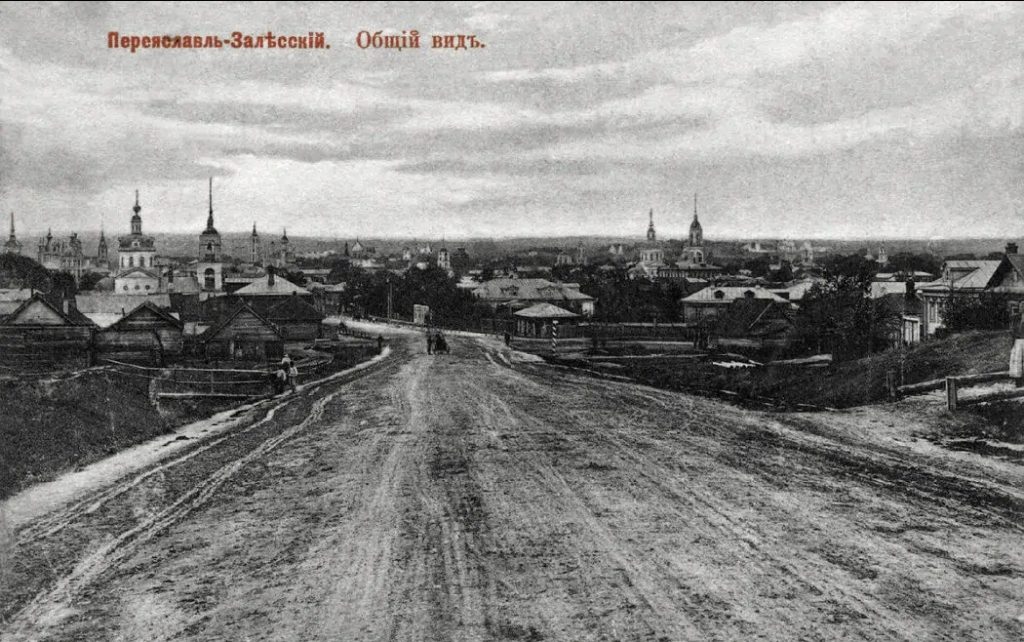

Станция Переславль - один из российских железнодорожных парадоксов. Некогда через Переславль-Залесский проходила обычная, а не железная дорога из Москвы в Ярославль. Она и сейчас там подходит, хотя основная трасса Ярославского шоссе все таки огибает город, притом по приличной дуге.

Когда же в 1870 году здесь вели Московско-Ярославско-Архангельскую железную дорогу, она прошла километрах в двадцати восточнее Переславля-Залесского. И он сразу же утратил свое культурное, экономическое, социальное и прочие значения. Не полностью утратил, но довольно ощутимо.

Читать далее Переславль-Залесский: железнодорожный парадокс