Идея принадлежала Ленину

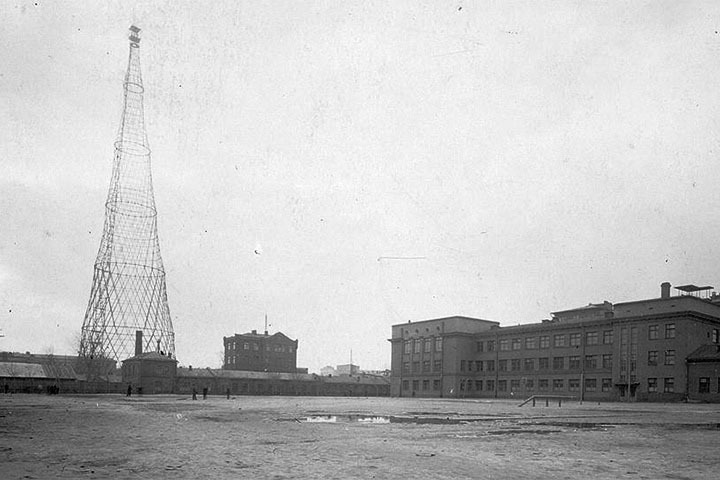

Главная достопримечательность улицы Шаболовки - конечно, башня Шухова. Принято считать, что это - детище Владимира Ильича Ленина. То есть, конечно, автор ее - архитектор Шухов. Зато идея - ленинская.

Вот, например, что писал Бонч-Бруевич: "Владимиру Ильичу не давала покоя мысль, что наши радиограммы перебиваются империалистами, - и он много раз возвращался к мысли построения в Москве мощной радиостанции, голос которой был бы настолько силен, чтобы он не мог перебиваться в соседних странах".

Так что, проблема "глушилок", с которыми советский человек сталкивался вплоть до ельцинских времен, первоначально донимала самых важных небожителей социалистического государства.

Выход был ясен - следовало превзойти заклятых идеологических врагов в смысле техническом. То есть, построить мощный передатчик.

Инженеры дали волю своей фантазии и разработали невиданный проект - целых три башни высотою 350 метров каждая. Разместить все это хозяйство планировалось в Кремле.

К счастью оказалось, что купола Ивана Великого и Успенского собора будут мешать радиоволнам. Волна сокрушения храмов еще не наступила, поэтому решили не сносить кремлевские памятники, а поискать для станции другое место. И нашли - Дровяную площадь рядом с улицей Шаболовкой.

Инженер Шухов предлагает

Шухову в то время шел седьмой десяток. Практичности в нем было больше, чем дерзновенности. Он предложил для экономии металла выстроить всего лишь одну башню, высотой всего 148 метров. Разумеется, ее возможности были гораздо ниже, но экономия металла столь соблазнительна...

Предложение Шухова приняли. И в 1919 году вышло важное постановление Совета рабочей и крестьянской обороны: "1. Для обеспечения надежной и постоянной связи центра республики с западными государствами и окраинами республики поручается Народному комиссариату почт и телеграфов установить в чрезвычайно срочном порядке в г. Москве радиостанцию, оборудованную приборами и машинами, наиболее совершенными и обладающими достаточной мощностью для выполнения указанной задачи

2. Всем государственным учреждениям и организациям предлагается оказывать Народному комиссариату почт и телеграфов в выполнении этой задачи самое деятельное и энергичное содействие по части снабжения всеми необходимыми материалами, транспорта железнодорожного, водного и гужевого и по привлечению к этой работе квалифицированных и неквалифицированных рабочих, обеспечив их продовольствием и жилищем.

3. Работающих по установке радиостанции считать мобилизованными на месте и потому не подлежащими к призыву (независимо от их возраста) до тех пор, пока радиостанция не будет закончена.

4. Всем рабочим, квалифицированным и неквалифицированным, работающим по установке радиостанции, выдавать красноармейский паек до тех пор, пока радиостанция не будет закончена..."

Место же выделили за Москвой-рекой, на бывшем дровяном складе.

Работа началась

Работа закрутилась не на шутку. Строителей нового прогрессивного сооружения сразу же возвели в высокий ранг красноармейцев - выдали им буденовки и красноармейские пайки. Материал поступал также из фондов военного ведомства.

Кстати, своей замечательной формой башня обязана абсолютной случайности. Владимир Шухов рассказывал: "Однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу: моя ивовая корзинка для бумаг перевернута вверх дном, а на ней стоит довольно тяжелый горшок с фикусом. И так ясно встала передо мной будущая конструкция башни".

Начало строительства башни было настолько серьезным событием, что поэт И. Садофьев посвятил ему стихотворение под названием "Башня радостных веков":

Мы - всесильные титаны, Непреклонные борцы, Мы - циклоны, мы - вулканы, Мы - бессмертные творцы... Темный хаос победили, Устремляя к солнцу взор, Светом ярким озарили Околдованный простор... По узорам сонной пашни Разбросали города, Озаряем шпилем башни - Лик Победного Труда... Огнекрылости порыва, Дерзость творческой мечты, Достиженья Коллектива - Беспредельной Высоты... Наше гордое Творенье Выше хмурых облаков, Знак - Свободы, Единенья, - Башня Радостных Веков...

Правда, довольно быстро выяснилось, что для первоначального проекта - выстроить башню выше Эйфелевой - металла все же не хватает. Пришлось ограничиваться 150 метрами.

Передовые технологии

Зато в смысле технологий башня не имела себе равных. Дело в том, что это было в мире высотное сооружение, выполненное так называемым телескопическим методом. То есть, каждая последующая секция монтировалась внутри предыдущей, а после поднималась на положенную высоту. Выходило быстро, эффективно, даже без лесов.

Тяжелые дни

Для самого же Владимира Шухова дни строительства были тяжелыми днями. Он писал в дневнике:

"Второе заседание 19 мая 1919 года по проекту башен 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 метров. Срок 4 месяца, т.е. 19сентября.

Умер Володя (младший сын - авт.) в 1919 году, нового стиля 10 августа, в воскресенье в военном госпитале.

3-го июля нового стиля сильная перемена, похудел . 4-го перестал есть, питается только огурцами с уксусом. 8-го июля не встает с постели, бледный, худой и истощенный. 9-го заболел дизентерией, перевезен в госпиталь.

11-го августа панихида в часовне госпиталя в 7 часов вечера.

12-го положен во гроб.

13-го похороны. Обедня, панихида, перевозка тела на кладбище. Опущен в могилу на Семеновском кладбище в 1 час дня

Поставлен крест и последнее "прости".

Анна Николаевна была больна с 20-го июля".

И тут же:

"Работы по башне 150 м: решение предварительное 12 августа. Август с 12 по 17 включительно (6 дней) получен красноармейский паек в одном лице. Рыбы 72 золотника, сахару 56 зол., хлеба 6 фунтов, чай 1,35 зол., перец 1,03 зол., масло 1,22 зол. С 21 по 23 сентября - пшеница 3 фунта 36 зол., масло 36 зол., соль 1 фунт 12 зол., сахар 2 фунта 18 зол., чай 4,02 зол., хлеба 18 фунтов на шесть человек…

27 августа. Раздвижные ворота. Эскизы в сентябре 15 + 12 + 5 + 3+10. Углового железа нет. Дана новая спецификация.

29 августа 1919 года. Не понимает Н. Ю. Меллье падения цены рубля. Счета текущего дня через месяц уже теряют значение и делаются ничтожными, при проверке через год все будет дороже раз в десять. Опасаюсь будущей путаницы от непонимания кривой изменения цен и политики.

Мы должны работать и работать независимо от политики. Башни, котлы и стропила нужны, и мы будем нужны. Ник. Юльевич не понимает этого.

Контракт с ГОРЗы подписан 22 августа 1919 года: в недельный срок должна быть дана спецификация леса для лесов и подмостей, а также и для рабочей мостовой и спецификация инструментов и станков.

30 августа. Железа нет, и проекта башни пока составить нельзя.

1 сентября был на Шаболовке: земляные работы для основания башни сделаны уже на четверть, работают три партии. Грунт - глина и внизу песок, местами песок осыпается (проверить проект основания при таком грунте). Видел комиссию в составе десяти человек. С. М. Айзенштейн (представитель ГОРЗы) сказал, что началом работ считает он пятницу 29 августа (окончание 29 марта 1920 года). Кран подвигается медленно, приступили к вырубке мест прикреплений поперечных балочек. Счет за проект и изготовление крана…

10 сентября. Железа нет…

20 сентября. Работы по башне начались под руководством Галанкина.

24 сентября. Блинов испортил кран, А. П. Галанкин исправил в два дня.

Денежные счеты затрудняют меня".

Опять дела семейные, они еще печальнее:

"Март, 23, 1920 год. Сегодня в три часа дня скончалась мамаша Вера Капитоновна Шухова на квартире Якова Александровича Александрова, Воронцовская улица, д. №34.

Вечером 23-го панихида и положение во гроб. 24-го и 25-го - панихиды. 26-го были на панихиде Анна Николаевна и Ксенечка. Верочка больна.

26-го похороны. Отпевание в церкви Сорока мучеников против Новоспасского монастыря. На похоронах был я один. Опустили гроб в склеп в Алексеевском монастыре в 2 часа дня 26-го марта. Погода во время похорон была теплая. Гроб от церкви Сорока мучеников до Алексеевского кладбища был везен на ломовом полке, привязанный грубой веревкой. Бедная мама: любила в жизни помпезность, а умирала при самой скудной обстановке.

Похороны стоили 56 000 рублей. Смерть мамы была тихая: болезни, возраст и истощение.

6 октября. Сделана глупость. Упущен расчет прохода через горловину низа. Картошка и капуста уничтожили рассудок помощника и других. Жаль, что такая хорошая вещь, как сборка без лесов, не понята товарищами. Переделка потребует много времени…

Мои упущения: укрепление блоков нижних, плохое укрепление поперечных верхних блоков; стягивание кольцом низа башни для пропуска в горловину и промежуточные кольца; лебедка с одним барабаном вместо двух. Вес третьей секции 1800 пуд максимум, что составит при шести блоках 5 тонн на один узел. Предполагая, что в узлах будет принимать усилие одна нога, сечение ее 2 швеллера №14"

И так далее.

Апофеоз

И, как апофеоз всех этих бедствий:

"29 июня 1921 года. При подъеме четвертой секции третья сломалась. Четвертая упала и повредила вторую и первую в семь часов вечера".

В результате суд и приговор. Приговор потрясающий по своей глупости и по циничности - условный расстрел.

"Работа на Шаболовке велась спешно"

Дело, однако, продолжалось. Комиссар строительства Ф. Коваль вспоминал: "Работа на Шаболовке велась спешно. Более ста рабочих с восхода солнца до темноты вдохновенно трудились над созданием башни. Двадцать верхолазов на люльках работали, в течение дня не спускаясь на землю.

В лютую зиму 1921 года при сильном морозе одежда верхолазов, находившихся на высоте от 25 до 150 метров покрывалась слоем льда, но они не прерывали своего труда".

Из-за мороза как-то лопнут трос лебедки, и трое рабочих рухнули вниз. Разумеется, они погибли. Но власти предпочли не афишировать этот прискорбный факт.

Зато из Кремля за строительством башни любил наблюдать сам Владимир Ильич. Он был доволен темпами работ.

- Какая красота! Какая мощь и сила! - восхищался Ленин.

Уже в 1922 году с башни вещала мощнейшая радиостанция. Называлась она "Коминтерн", и путеводители не уставали сообщать туристам, что мощность "Коминтерна" больше, "чем мощность радиостанция Нью-Йорка, Парижа и Берлина вместе взятых". Туристы верили и с радостью смотрели на изысканные формы шуховского инженерного сооружения.

А сообщение в "Рабочей газете" о начале вещания было сенсацией: "Настройтесь на волну 3000 метров и слушайте! В воскресенье, 17 сентября в 3 часа дня по декретному времени на центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля состоится первый радиоконцерт. В программе русская музыка".

Великая радость

Когда башню построили, радость была колоссальной. Поэт Николай Кузнецов посвятил ей восторженные стихотворные строки:

В синеву на полтораста метров, Откуда видны далекие пашни, До туч, гоняемых ветром, Выросла радиобашня. Сжималось кольцо блокады, Когда наши рабочие плечи Поднимали эту громаду Над Замоскворечьем. Не беда, что она немного Эйфелевой башни ниже, Все же тучи, воздушной дорогой Пробегая, ей голову лижут… Нашей работы упорной Что может быть бесшабашней! Когда нас душили за горло, Мы строили радиобашни.

Башня вошла и в советскую прозу. Андрей Старцов, герой повести Федина "Города и годы", в частности, рассказывает: "И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

- Знаешь, сказал мне мой приятель, - мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. Москва подает - Москва принимает. Вокруг света".

Секреты профессии

А в 1939 году отсюда начали транслировать и телепередачи. Некто И. Волк рассказывала об одной из первых таких проб: "Подана команда "Внимание!", и телесъемка начинается Идет спектакль Малого театра "Инженер Сергеев". На сцене заслуженный артист республики Менжинский, исполняющий роль инженера Сергеева, заслуженный артист республики Леонтьев, играющий предателя Талькина.

Каждый жест артиста схватывает объектив телевизионной камеры, которая бесшумно движется перед сценой. Звуки ловит микрофон, укрепленный на длинном, похожем на зенитку "журавле". Сверху, из центральной аппаратной, за передачей следит главный режиссер, отделенный от студии огромными толстыми стеклами. Слева и справа от его столика - два пульта управления. За одним из них сидит тонмейстер, за вторым - инженер, наблюдающий за качеством изображения.

- Правее! Ниже! Опустите камеру! Левей микрофон! - раздается время от времени команда режиссера. Она доносится до оператора через специальные наушники.

Режиссер одновременно видит съемку и ее результаты. Снятые сцены мгновенно отражаются на стеклянном экране - телевизионном мониторе, установленном на стене аппаратной.

Из центральной аппаратной изображение и звук попадают на передатчики, расположенные в особом здании, и через антенну на Шуховской башне уходят в эфир. Тогда передачу видят и слышат радиозрители, чьи приемники снабжены телевизорами".

Это продолжалось вплоть до 1967 года, до постройки новой телебашни у Останкинского пруда.

И о погоде

Самыми же популярными известиями - и среди москвичей, и среди прочих жителей России - почему-то был прогноз погоды. В наши дни это естественно настолько, что мы его, как будто бы, вообще не замечаем. То есть, конечно, мы им пользуемся, строим в соответствии с предсказаниями Гидрометеобюро свои жизненные планы, но к самому явлению привыкли так же, как к зубной щетке, уличному таксофону и потрепанному лифту в подъезде собственного дома.

А ведь прогнозировать погоду начали сравнительно недавно. Тем не менее, еще до революции в газетах нашего родного города присутствовала рубрика, посвященная этой животрепещущей теме. Правда, она называлась иначе - состояние погоды. И рассказывали в ней о явлениях, уже случившихся.

Разумеется, такая рубрика была отнюдь не ежедневной. Действительно, о чем писать, если сегодня погода приблизительно такая же, как и вчера, позавчера и много дней тому назад. Имело смысл рассказывать об изменениях в погоде. Что, собственно, и делали сотрудники печатных органов Москвы дореволюционной.

Вот, к примеру, как рассказывали о погоде читателям "Московского листка" 3 февраля 1900 года.

"Снежная метель", свирепствовавшая почти в течение суток, вчера к пяти часам вечера прекратилась, и погода установилась прекрасная, при 8 - 9 градусах мороза"

То есть, поскольку информации было немного, недостаток ее возмещали за счет различных стилистических изысков - "свирепствовавшая", "прекрасная". Хотя, нечто подобное есть и сегодня, правда, не в газетах, а на телевидении. Специальная студия придумывает всякие затейливые формы для того, чтобы разнообразить простой отчет о градусах и силе ветра.

Кстати, в некоторых европейских страна практикуется телепрогноз погоды, гораздо более пикантный, нежели отечественная погодная телекомпания. Сначала несколько минут показывали девушку. Девушка была обнажена, и демонстрировали ее со всевозможными подробностями. Затем девушка стала одеваться, и через несколько минут - вот она, в деловом костюмчике, с указочкой у карты той самой европейской страны.

И снова о прошлом

Впрочем вернемся к "Состоянию погоды" вековой давности. "Снегу выпала такая масса, что положительно не хватает перевозочных средств, чтобы свезти его в места свалок; некоторые, в особенности, окраинные, места остаются заваленными снегом.

И никаких при этом сетований на то, что дескать город, как всегда, не подготовился к метели, а надо было подготовиться получше, запастись этими "перевозочными средствами", и не портить жизнь и без того несчастным москвичам. Видимо, в то время журналисты больше доверяли городским властям. А может быть и больше их побаивались, чем сегодня.

В той заметке сказано и о последствиях метели: "Метель эта была также причиной опоздания прибывающих в Москву поездов, которые пришли вчера с более-менее значительным опозданием". А дальше - конкретные факты. Оказывается, из-за стихийного бедствия на Брестском (ныне Белорусском) вокзале опоздало всего-навсего четыре поезда - один на 55 минут, другой на 1 час 15 минут, третий - на 1 час 5 минут и четвертый - на 3 часа. На Ярославском опоздали два поезда - на 25 и 50 минут и на Казанском тоже два - на 55 и 54 минуты.

То есть, если бы сейчас об этих происшествиях писать в газетах, то и безо всякой там метели под подобные отчеты будет уходить приличное количество газетной площади.

Тогда же эти опоздания были чем-то из ряда вон выходящим, и здорово сбивали сравнительно отлаженную городскую жизнь.

В заметках, посвященных состоянию погоды отчитывались и о начале ледохода и, наоборот о том, что водоемы стали покрываться льдом. Разумеется, большим вниманием пользовались ураганы, наводнения и прочие подобные события.

А уж когда все это сделалось доступным и по радио (благодаря той же Шуховской башне на Шаболовке), а затем и телевидению, сведения о погоде овладели нашими умами окончательно.

Сомнительная похвала

Часть же помещений студии на Шаболовки - корпуса дореволюционного Варваринского сиротского приюта. Основал его предприниматель А. Лобков, поднявшийся благодаря торговле, ростовщичеству и операциям с недвижимостью.

Впрочем, один из современников писал: "К более или менее благотворительным заведениям Замоскворечья, между прочим, принадлежит Варваринский сиротский дом, учрежденный А. И. Лобковым в память дочери его, г-жи Понырко; образование там ограниченно, воспитываемые девочки никуда больше не идут, как для домашней прислуги, и ничему не учатся кроме чтения и письма, но и за то спасибо".

Вроде бы и похвалил, а вроде как и нет.