Не Дункан, а Тимур

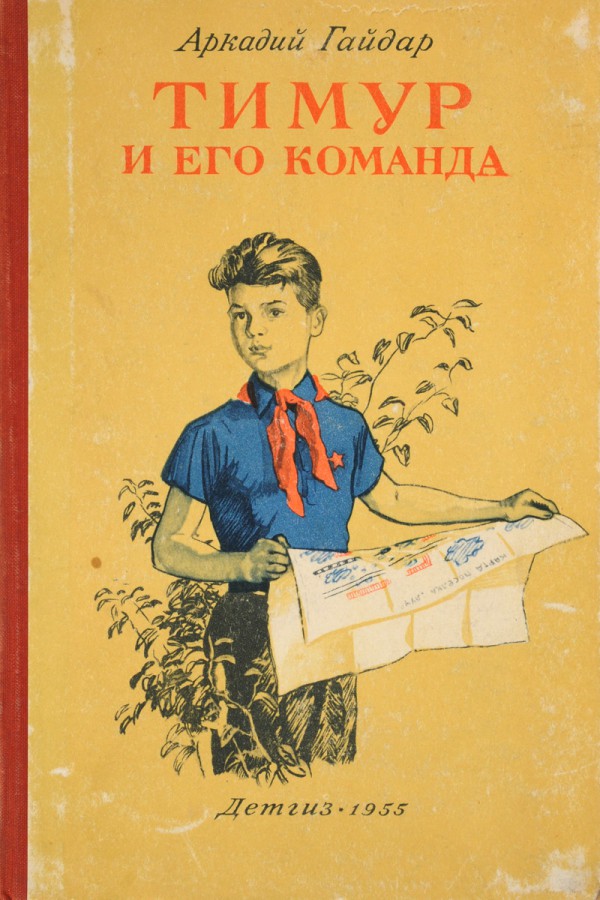

Все началось в 1940 году, когда тридцатишестилетний Аркадий Гайдар, к тому времени уже популярный и даже маститый писатель, автор повестей "Р.В.С", "Школа" и "Судьба барабанщика", а также рассказов "Голубая чашка" и "Чук и Гек", выпустил книгу "Тимур и его команда". Поначалу он хотел назвать главного героя иначе - Дункан. Но остановился на Тимуре.

Сюжет прост. Тринадцатилетний мальчуган Тимур Гараев создает в дачном поселке детскую тайную организацию, которая помогает по хозяйству пожилым, а также семьям красноармейцев. Секретность - один из главных принципов. Даже свои рабочие совещания мальчишки проводят лишь после того, как подвесят на веревках наблюдателя с биноклем. Правда, с театральным.

Только тогда можно обсуждать план действий на ближайший день: "Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки:

- В доме номер пятьдесят четыре по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу - старуха девчонку колотит. "Я кричу: "Тетенька, бить не по закону!" Она говорит: "Коза пропала. Ах, будь ты проклята!" - "Да куда же она пропала?" - "А вон там, в овраге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!"

- Погоди! Чей дом?

- Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка - его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька.

- Козу разыскать! - приказал Тимур. - Пойдет команда в четыре человека. Ты… ты и ты. Ну все, ребята?"

Рогатка и парашютист

Тимур с тимуровцами - разумеется, полюс добра. Но есть и полюс зла - хулиган Мишка Квакин, и тоже с командой. Квакинцы даже друг к другу были беспощадны: "На ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались "на тычка", "на щелчка" и на "оживи покойника". Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам".

Противостояние между Тимуром и Квакиным заканчивается великой битвой. И побеждает, разумеется, добро - Тимур.

А что же в реальности?

Могло ли быть такое в настоящей жизни? Да, вероятно. Но, максимум, месяц-другой. Ни одна власть никогда не любила тайные организации, пусть даже благотворительные. А тогда с ними и вовсе не церемонились. Головы полетели бы с самих тимуровцев, а также с их родителей, с руководителей дачного поселка, районной партийной организации и еще бог знает с кого.

Надуманной и нарочитой, разумеется, была привязка к Красной Армией. В повести даже девочки играют в военные игры: "Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста. Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол".

Напомним, шел 1940 год, страна не вела крупных войн. Пожалуй было бы уместно вместе с семьями красноармейцев опекать, к примеру, семьи тех, кто уехал на крупные "народные" стройки. О семьях репрессированных умолчим.

Но Гайдар - сам боевой красноармеец. Здесь, как говорится, личное. Был бы он сварщиком - в повести появились бы стройки. К тому же, некое армейское оживление в стране все же присутствовало. В самом разгаре советско-финская война. В 1940 году к СССР присоединили северо-западных соседей - Литву, Латвию и Эстонию. И там без Красной Армии тоже не обошлось.

В любом случае, повесть пришлась по душе. В том же 1940 году режиссер Александр Разумный снимает по ней полнометражный, 80-минутный фильм. Над сценарием работает Гайдар. Одновременно он, видя успех "Тимура и его команды", пишет продолжение - киноповесть "Комендант снежной крепости". Она опубликована в январе 1941 года в журнале "Пионер".

А в июне начинается война.

"Мы сначала искали старушку"

Аркадий Гайдар пишет киносценарий под названием "Клятва Тимура". Фактически, он завершает трилогию. Полюса зла больше нет. Квакин перевоспитался, тоже стал тимуровцем и даже поставлен Тимуром на руководящую "должность".

В октябре 1941 года Гайдар, будучи пулеметчиком в партизанском отряде, геройски погибнет у села Лепляво Черкасской области. Но механизм уже запущен, и колеса вертятся.

Уже в сороковом году начали появляться подражатели Тимура. Первый тимуровский отряд возник в Клину - городе, где Гайдар писал свое произведение. В него входило всего шесть тимуровцев - учеников Второй школы.

Сейчас этих ребят назвали бы волонтерами. Но тогда не было этого слова. Возможно, и к лучшему - тимуровцем быть романтичнее. (Отметим в скобках, что "дункановцы" ну совершенно не звучало бы.)

А с началом войны сделалась актуальной и тема Красной Армии. Советские люди уходили на фронт, и помогать их женам, маленьким детям и пожилым родителям стало теперь делом чести. При этом продолжая оставаться увлекательной игрой.

Вот одно из благодарных писем: "Я, Белова К., работала сторожем при доме и вдруг заболела водянкой. Сыновья мои на фронте. Я лежала одинокая, в очень тяжелом состоянии. Узнав о моей болезни, девочки 3-го класса 239-й школы помогли мне. Они пилили и кололи дрова, носили воду, мыли пол, топили печь, варили обед. Прошу школу отметить чуткое и сердечное отношение детей ко мне, за что приношу глубокую благодарность".

Секреты технологии

А вот так тимуровцы отбирали подопечных:

"- Как это вы придумали такое полезное дело организовать?

Поднимается сильно смущенная девочка. Косички смешно торчат за ушами.

- Анна Петровна нам прочла книжку Гайдара "Тимур и его команда", и мы решили стать тимуровцами... Мы сначала искали старушку. Управхозы много предлагали, но нам хотелось, чтобы очень старенькая была и у нее много детей на фронте было.

- Что же вы делаете для бабушки Анастасьевой?

- Сейчас ничего; она у нас в больнице. Мы ей пенсию хлопочем".

Тимуровское движение расширяется. Тимуровцы уже не ограничиваются помощью семьям. Они принимают шефство над детскими садами, колхозами и совхозами, помогают инвалидам, вернувшимся с фронта, работают в госпиталях, ухаживают за могилами погибших воинов. А многие тимуровцы не ограничиваются тыловой жизнью, а вслед за своим вдохновителем идут в партизаны.

В год окончания войны в стране было около трех миллионов тимуровцев.

Не тимуровец - не пионер

Война давно закончилась, однако же тимуровцев становилось все больше и больше. Наличие тимуровской команды в школе стало нормой, а потом, фактически, вошло в обязанность. Да что там в школе - в классе! Доходило до того, что в многочисленных состязаниях пионерских отрядов (а они, по сути, соответствовали школьным классам) призовое место не присваивалось, если у победителя не было тимуровской команды.

Название "Тимуровец" стали присваивать пионерским лагерям.

Начала выстраиваться, пусть и неофициальная, но иерархия. Высшее место в ней, конечно, заняла уже упоминавшаяся клинская школа № 2. Там в 1982 году был основан так называемый "примерный" штаб. Он назывался "Красный конник" (а умел ли кто-нибудь из тех штабистов сидеть в седле?) Штаб ездил по стране, участвовал во всяческих тимуровских мероприятиях.

Уникальный случай школа в подмосковном райцентре стала престижнее, чем большинство столичных школ.